Mit Ethik die Quantenforschung nachhaltig machen

Innsbruck ist ein führendes Zentrum in der Entwicklung neuer Quantentechnologien. Um die von diesen Technologien angestoßenen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse zu verstehen und entsprechenden Rahmenbedingungen entwickeln zu können, gründet die Universität Innsbruck das Innsbruck Quantum Ethics Lab (IQEL), in dem Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten werden.

Buch-Tipp: Das interaktive Krimi-Rätselbuch „Wer ist der Mörder?“

Warum liegt eine zerbrochene Flasche auf dem Boden? Wer hat am Tatort Spuren hinterlassen? Was hat das Opfer in seiner letzten Textnachricht gesagt? Von einem verdächtigen Selbstmord bis zur Familienfehde um eine Millionenerbschaft, einem Verbrechen aus Leidenschaft, versteckten Identitäten und tödlichen Geheimnissen müssen Leser*innen zwölf verschiedene Fälle mit ihrem Verstand und Beobachtungsgabe lösen. Dabei gilt es, einzelne Indizien und Puzzleteile zusammenzusetzen, denn hier wird nicht die ganze Geschichte erzählt...

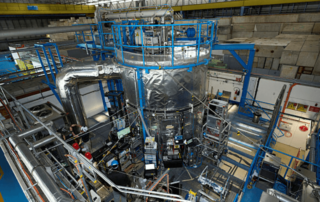

Iodsäure-Bildung beeinflusst das Weltklima

Iod, das aus den Weltmeeren in die Atmosphäre gelangt, zerstört Ozon und trägt zur Wolkenbildung bei. Damit hat es einen direkten Einfluss auf das Weltklima. Bei diesen chemischen Vorgängen spielt Iodsäure eine zentrale Rolle. Ein internationales Forschungsteam, an dem Armin Hansel von der Universität Innsbruck beteiligt war, hat nun mithilfe des internationalen CLOUD-Experiments den Entstehungsweg von Iodsäure beschreiben können. Ihre Studie wurde im Fachjournal Nature Chemistry veröffentlicht.

Street Art für die Wissenschaft: Max an der Wand

Seit Anfang November gibt es Straßenkunst in Wien Landstraße: Ein über 500 Quadratmeter großes Wandgemälde an der Fassade der Max Perutz Labs zeigt den österreichisch-britischen Nobelpreisträger Max Perutz und seine Wissenschaft. Das Projekt entstand im Rahmen der Initiative WIENERWISSEN und wurde vom Wiener Künstlerduo Käthe Schönle und Sebastian Schager umgesetzt.

Welche Möglichkeiten für Saisonarbeit gibt es?

Steigende Zinsen und eine ungekannt hohe Inflation machen es auch für Studierende immer schwerer, jeden Monat über die Runden zu kommen. Saisonarbeit in den Semesterferien kann eine hervorragende Gelegenheit sein, dringend benötigtes Geld dazuzuverdienen und [...]

Krebsforschungslauf 2022: 200.000 Euro für die Krebsforschung

Insgesamt rund 3.000 Läufer:innen, darunter 84 Unternehmen mit Laufteams, als Sponsor:innen oder Kooperationspartner:innen, unterstützten mit ihrer Teilnahme die Krebsforschung an der Medizinischen Universität Wien. So wurden beim diesjährigen 16. Krebsforschungslauf 200.000 Euro für die Wissenschaft erzielt. Die Spendengelder fließen wie jedes Jahr zu 100 Prozent in Projekte der Initiative Krebsforschung der MedUni Wien. Auf diese Weise konnten seit Bestehen des Charity-Events im Jahr 2007 bereits über 60 wissenschaftliche Arbeiten zur Verbesserung von Diagnose und Therapie von Tumorerkrankungen unterstützt werden.

Kontinuität oder Chaos? Forschende entdecken Schlüssel, um die Zukunft von Ökosystemen vorherzusagen

Ob im Darm, im See, im Wald oder auf der Wiese: Überall in der Natur bilden verschiedenste Lebewesen Ökosysteme. Wie sich diese entwickeln, ist eine Frage, die sowohl in der Medizin als auch im Umweltschutz äußerst relevant ist. Einem internationalen Team von Forschenden, unter ihnen Daniel Rodriguez Amor von der Universität Graz, ist es gelungen, im Labor eine Antwort auf diese Frage zu finden: „Nur zwei Faktoren – die Anzahl der Arten und die durchschnittliche Intensität der Interaktion zwischen ihnen – bestimmen, ob ein Ökosystem stabil bleibt oder nicht“, fasst Rodriguez Amor das Ergebnis der Studie zusammen, die im renommierten Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurde.

Tipps für einen günstigen Skiurlaub: So wird der Ausflug in den Schnee besonders preiswert – und dennoch unvergesslich!

Die Urlaubszeit gilt als die schönste Zeit im Jahr und auch viele Studenten möchten es sich nicht nehmen lassen, ein wenig abzuschalten. Einige zieht es in die Wälder, ans Meer oder in die Berge. Die [...]