Krebs: Rauchen und auch E-Zigaretten verändern die Software der Zelle

Raucher:innen und Konsument:innen von E-Zigaretten teilen nicht nur eine Gewohnheit, sondern auch ähnliche, mit Krebs assoziierte Veränderungen an Zellen, so eine neue Studie von Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Cancer Research.

Quantenforschung: Fotos für besseres Verständnis von Licht und Materie

Ein internationales Forscher:innen-Team konnte erstmals Fotos von einem besonderen Exemplar aus der Welt der Quantenforschung machen: dem Exziton. Die damit gewonnenen Erkenntnisse sollen genutzt werden, um mit neuartigen Fotovoltaik-Anlagen noch mehr Strom aus Sonnenlicht zu gewinnen.

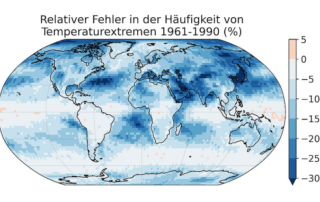

Häufigkeit von Hitzetagen bisher systematisch unterschätzt

Viele Studien zur Klimakrise konzentrieren sich auf die Erforschung von Temperaturextremen im globalen Vergleich. Wissenschafter der Universität Wien deckten nun einen Fehler in einer etablierten Berechnungsmethode auf, durch den die Häufigkeit von Hitzetagen systematisch unterschätzt wurde. Grund dafür ist die bisher übersehene Auswirkung des Temperatur-Jahresganges auf den Grenzwert für Hitzetage durch die falsche Anwendung von sogenannten gleitenden Zeitfenstern. Die Studie wurde aktuell im renommierten Fachjournal Nature Communications veröffentlicht.

Langzeitbeobachtung der Schmetterlinge Österreichs erfolgreich gestartet

13.000 Schmetterlinge an 50 Standorten: Seit einem Jahr werden in Österreich regelmäßig und systematisch Schmetterlinge gezählt. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Beobachtung der Biodiversität. Dem gemeinsamen Engagement von Forschenden der Universität Innsbruck und der Tiroler Landesmuseen sowie der Finanzierung durch den Biodiversitätsfonds des Klimaschutzministeriums (BMK) ist es zu verdanken, dass mit dem österreichweiten kontinuierlichen Beobachten der Schmetterlingsbestände auch im internationalen Vergleich eine Vorreiterrolle übernommen wird. Wer die Beobachtungen unterstützen möchte, kann auch selbst aktiv werden.

Können Quantencomputer bei der Entwicklung neuer Medikamente helfen?

Quantencomputer haben vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten. Ein potenzieller Einsatzbereich ist die computergestützte Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel. Ein Team der Universität Wien, zusammen mit Forscher*innen von Boehringer Ingelheim, BASF, Google, QC Ware sowie der Universität Toronto haben in einem Übersichtsartikel, erschienen in der Fachzeitschrift Nature Physics, die Möglichkeiten dieser Technologie untersucht.

Cold Case in Ephesos: Archäologen auf der Spur von Kleopatras Schwester

Das Skelett einer etwa 20-jährigen Frau, die vor mehr als 2000 Jahren in einem achteckigen Tempelgrab in Ephesos in der heutigen Türkei beigesetzt wurde, stellte die Wissenschaft lange Zeit vor ein großes Rätsel. Wer ist sie? Woher kommt sie? Warum bekam sie dieses prominente Grabmal? Auch der Archäologe Peter Scherrer von der Uni Graz und sein Kollege Ernst Rudolf suchten jahrelang nach der wahren Identität der Toten. Nun scheint es, als hätten sie das Rätsel um das Grab von Kleopatras Schwester Arsinoë IV. gelöst.

Aufgenommenes Mikro- und Nanoplastik wird bei Zellteilung weitergegeben

Der Magen-Darm-Trakt ist der Forschung bereits als wesentliches Depot des menschlichen Körpers für die winzig kleinen Kunststoffteilchen bekannt. Ein Forschungskonsortium bestehend aus der Universität Wien, der Medizinischen Universität Wien und weiteren Partnern unter der Leitung der CBmed GmbH in Graz hat nun die Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastikpartikeln (MNPs) auf Krebszellen im menschlichen Magen-Darm-Trakt untersucht. Dabei zeigte sich, dass MNPs deutlich länger in der Zelle verbleiben, da diese bei der Zellteilung an die neu gebildete Zelle weitergegeben werden. Die Ausbreitung von Krebszellen im Körper könnte durch jene MNPs außerdem gefördert werden. Die Studienergebnisse wurden aktuell im Fachjournal Chemospheres publiziert.

Signifikante Fortschritte bei bionischer Rekonstruktion von Extremitätenfunktionen

Die bionische Rekonstruktion, bei der funktionslose durch mechatronische Extremitäten ersetzt werden, kann Unfallpatient:innen Bewegungsfähigkeit und Lebenqualität zurückgeben. Die hochauflösende Übertragung von Informationen vom Gehirn zur Maschine bleibt jedoch eine anspruchsvolle Herausforderung. Nun hat ein interdisziplinäres Forschungsteam unter der Leitung von Vlad Tereshenko und Oskar Aszmann von der Universitätsklinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie der MedUni Wien im Rahmen einer Studie weitere signifikante Fortschritte erzielt. Im Rahmen ihrer aktuell im Fachjournal „Science Advances“ publizierten Studie zeigten die Wissenschafter:innen, dass Skelettmuskeln eine wichtige Rolle als hochauflösende Schnittstelle für neuronale Informationen aus dem Rückenmark spielen können. Mit diesen neuen Erkenntnissen kann die Steuerung von bionischen Prothesen signifikant verbessert werden.