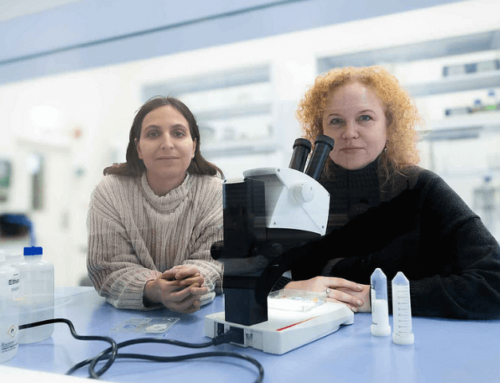

Sind Antiparasitika gegen Ektoparasiten bei Kleintieren unterschätzte Umweltgefahren? Diese Frage versuchte ein Forschungsteam rund um Expert:innen der Vetmeduni nun zu beantworten. Denn der Einsatz chemischer Verbindungen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Ektoparasiten-Befall ist in der Kleintiermedizin Standard. Allerdings gibt es zunehmend Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen solcher Substanzen auf die Umwelt, einschließlich ihrer Verbreitung in Wasser, Boden oder Pflanzen und den daraus resultierenden Folgen. „Mögliche unerwünschte Folgeschäden sind beispielsweise die Unfruchtbarkeit oder der Tod empfindlicher Nichtzielorganismen wie Vögel, Fische und Insekten, insbesondere Bestäuber“, erklärt Studien-Erstautorin Anja Joachim, Leiterin des Instituts für Parasitologie der Vetmeduni.

Kollateralschäden für Umwelt und andere Organismen unter der Lupe

In ihrer Studie analysierten die Forscher:innen all jene Stoffklassen von Insektiziden, Akariziden oder Repellentien, die in der Veterinärmedizin verwendet werden, ihre Wirkungen und möglichen Nebenwirkungen sowie ihren Verbleib in der Umwelt, einschließlich unerwünschter Umweltauswirkungen. Zusätzlich wurden die Möglichkeiten zur Verhinderung, Verringerung und Eindämmung der unerwünschten Freisetzung solcher Chemikalien aus Tierbehandlungen und die in diesem Zusammenhang zentrale Rolle von Expert:innen der veterinärmedizinischen Parasitologie und praktizierenden Tierärzt:innen untersucht.

Laut Studien-Letztautor Michael Leschnik (Innere Medizin Kleintiere, Vetmeduni) führt der Einsatz der derzeit verwendeten chemischen Verbindungen zu einem breiten Spektrum an unerwünschten Nebenwirkungen: „Neben der Freisetzung von Chemikalien sind auch ihre Retention, Bioverfügbarkeit, Abbau und Anreicherung in der Umwelt bestimmende Faktoren. Hinzu kommen die Bioakkumulation in verschiedenen Organismen oder deren Organen sowie die bisher meist nicht bekannten Auswirkungen der üblicherweise verwendeten Arzneimittel-Hilfsstoffe.“

Mehr Forschung, Aufklärung der Anwender:innen, konkrete Maßnahmen und umweltfreundliche Alternativen erforderlich

Die Anwendung von Ektoparasitika zur Prophylaxe wichtiger Erkrankungen ist ein bedeutender Beitrag zur Tiergesundheit, jedoch auch mit negativen Wirkungen assoziiert. Im Rahmen von One Health sind laut Anja Joachim neue Forschungsarbeiten nötig, um evidenzbasierte Daten zu drei zentralen Punkten zu liefern: „Zunächst brauchen wir belastbare Daten zur Freisetzung von Arzneimitteln aus verschiedenen Quellen in die Umwelt und den Anteil daran aus der Anwendung bei Kleintieren. Ebenso wichtig ist die Untersuchung ihrer möglichen Auswirkungen auf Nichtzielorganismen und langfristige Auswirkungen auf Säugetiere, einschließlich Menschen. Zudem benötigen wir Informationen über die Folgen der Freisetzung solcher Verbindungen aus der veterinärmedizinischen Anwendung. Nur dann kann eine evidenzbasierte Abwägung von Schaden und Nutzen solcher Anwendungen vorgenommen werden.“

Weiters müssen laut den Wissenschafter:innen konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um die Freisetzung potenziell schädlicher Chemikalien in allen Phasen zu überwachen und zu verhindern – von der Produktion über die Anwendung bis hin zur Entsorgung und Abfallwirtschaft. Und es „müssen umweltfreundliche Alternativen zur Bekämpfung von Ektoparasiten und Arthropodenvektoren, also krankheitsübertragenden Gliederfüßlern, entwickelt werden“, wie Anja Joachim betont.