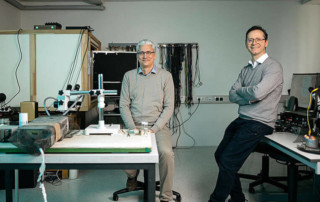

Ausweichmanöver

Wie können Heuschrecken den Drohnenflug sicherer machen? Manfred Hartbauer arbeitet an einer Lösung die Reaktionsfähigkeit dieser Insekten auf einen Computerchip zu bringen.

MCI mit neuen Partneruniversitäten im Pazifik-Raum

Netzwerk um Spitzenuniversitäten in den aufstrebenden Volkswirtschaften Mexiko, China und Japan erweitert – MCI mit 276 Partneruniversitäten in aller Welt

„Einfach alles!“ Die bunteste Universal-Geschichte unserer Erde – einfach erklärt von Bestseller-Autor Christopher Lloyd!

Was haben Blumen und TV-Werbung gemeinsam? Wie hängen Liegestütze mit dem Gang der Tiere auf das Festland zusammen? Mit überraschenden Vergleichen aus dem Alltag, Fun-Facts und Zitaten erklärt Bestseller-Autor Christopher Lloyd wichtige Ereignisse und Kuriositäten unserer Erde. Er liefert die bunteste Universalgeschichte unseres Planeten. Zahlreiche Zeichnungen und Fotos machen 13,8 Milliarden Jahre Erdgeschichte ansehnlich und verständlich.

Das Beziehungsleben der Mikroorganismen

Ein Team unter der Leitung von Gerhard J. Herndl von der Universität Wien gemeinsam mit Kolleg*innen aus China und den USA hat neue Erkenntnisse zum Stoffwechsel in den tiefen Schichten der Ozeane gewonnen. Es zeigte durch eine Kombination von verschiedenen Messtechniken, dass Ammonium-oxidierende Crenarchaea und Nitrit-oxidierende Bakterien nicht nur eine wichtige Rolle im Stickstoff-, sondern auch im Kohlenstoffkreislauf des Ozeans spielen. Die häufiger vorkommenden Crenarchaea können zwar weniger Ammonium in Nitrit umwandeln als Bakterien, nehmen dafür aber drei- bis viermal mehr Kohlendioxid auf. So herrscht trotz der sehr unterschiedlichen Lebensstrategien der beiden Mikroorganismengruppen ein perfektes Gleichgewicht in den Ammonium- und Nitrit-Umsatzraten. Die Ergebnisse der Studie erscheinen aktuell im renommierten Fachjournal PNAS.

Gutes Benehmen: So kommt man beruflich weiter

Immer wieder fragen sich Menschen, warum es wichtig ist, sich gut zu benehmen. Was heißt "gutes Benehmen" eigentlich und wer definiert, was in diesem Falle gut ist und was nicht? Die Entscheidung, sich im allgemeinen Verständnis gut zu benehmen, liegt bei jedem selbst. Keiner kann jemanden dazu zwingen, sich gut zu benehmen. Es ergibt allerdings Sinn, sich an gesellschaftlich verbreitete Benimmregeln zu halten, um mit seinen Mitmenschen gut auszukommen. Außerdem kann es spätestens beim Eintritt ins Berufsleben oder bei den ersten Bewerbungsgesprächen nur Vorteile bringen, wenn man sich zu benehmen weiß.

Uni Innsbruck wird Gastgeberin der Uni-Kletter-WM 2022

Im Jahr 2022 wird die Universität Innsbruck Austragungsort der World University Championship Sport Climbing. Damit findet nach der Winter-Universiade im Jahr 2005 wieder ein universitäres Großsportereignis in Österreich statt.

Sezieren in einer neuen Dimension

Studierende des Departments Gesundheitswissenschaften können nun ihre Anatomiekenntnisse mit dem virtuellen Seziertisch „Anatomage“ ausbauen und vertiefen.

Rätsel um Recycling-Truppe im Meer gelöst

Der Stickstoffkreislauf im küstennahen Meer ist sehr wichtig für den Abbau von überschüssigen Nährstoffen, die aus den Flüssen ins Meer gespült werden. Trotzdem sind viele seiner Aspekte immer noch nicht ausreichend erforscht. Einem internationalen Team mit Beteiligung von Wissenschafter*innen des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien ist es nun gelungen, ein lange ungelöstes Rätsel in einem Schlüsselprozess des marinen Stickstoffkreislaufs aufzuklären. Die Ergebnisse erscheinen aktuell in Nature Communications.