Neue Klasse galaktischer Nebel entdeckt

Einem internationalen Team von Astronomen um Stefan Kimeswenger vom Institut für Astro- und Teilchenphysik der Universität Innsbruck ist es gemeinsam mit wissenschaftlichen Laien gelungen, eine neue Klasse von galaktischen Nebeln zu identifizieren. Diese Entdeckung liefert einen wichtigen Baustein im Verständnis für die Entwicklung von Sternen und zeigt gleichzeitig die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit zwischen universitärer Forschung und „Community Science“.

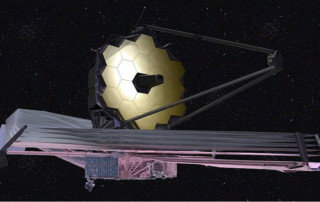

Start des bisher größten Spiegelteleskops „Webb“ in den Weltraum

Mit einem Spiegeldurchmesser von 6,5 Metern wird das James Webb Space Telescope (Webb) das mit Abstand größte Spiegelteleskop im Weltraum sein. Webb ist der Nachfolger des bekannten Hubble-Teleskops. Mit dem neuen Weltraumteleskop wollen Forscher*innen aus aller Welt noch tiefer in die Ursprünge des Universums eintauchen. Astrophysiker Manuel Güdel von der Universität Wien war an der Entwicklung des Teleskops beteiligt.

Wie tropische Wälder mit Dürre umgehen

Vielfalt an Wassernutzungsstrategien von Pflanzen macht tropischen Wald widerstandsfähiger gegen extreme Dürren.

Floren verlieren weltweit an Einzigartigkeit – „Faktor Mensch“ verstärkt diesen Effekt

Selbst weit voneinander entfernte Regionen unseres Planeten werden sich in ihren Floren immer ähnlicher. Grund ist die Ausbreitung gebietsfremder Pflanzenarten, so das Ergebnis eines globalen Forschungsprojektes der Universität Konstanz unter Beteiligung von Forscher*innen der Universität Wien um Franz Essl und Bernd Lenzner. Die Studie erscheint aktuell in Nature Communications.

Kleine Insekten, große Verluste: Pestizide setzen den Ameisen massiv zu

Ärger gibt‘s, wenn sie ihre Straße quer durch die Wohnung legen. Bewunderung für ihre kunstfertigen Haufen im Wald. Und dann ist oft schon Schluss mit der Aufmerksamkeit für Ameisen. Dabei ist ihr Bestand weltweit massiv bedroht und damit unser ganzes Ökosystem gefährdet. Bereits geringe Dosen von Pestiziden wie Glyphosat setzen den Tieren massiv zu, wie ZoologInnen der Universitäten Graz und Regensburg nachweisen konnten. Die Umweltgifte wirken sich negativ auf Größe und Fortpflanzung aus.

Res.Q Bots: Wenn Roboter zu Helden werden

Roboter, die in Katastrophenszenarien zu Rettern in der Not werden? Damit beschäftigt sich seit Herbst 2020 das Res.Q Bots Team der FH Campus Wien.

Here comes the sun: Urlaubsziele für den Winter

Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen niedriger werden, macht sich in vielen von uns der Wunsch nach Wärme, Sommer und Sonne breit. Der Gedanke, ein paar Tage dem schlechten Wetter zu entfliehen, ist sehr verlockend. Der Beitrag stellt geeignete Urlaubsziele für den Winter vor und gibt Tipps, wie Studierende mit knappem Budget den Urlaub voll auskosten können.

Schnelle Erholung tropischer Wälder bietet viele kurzfristige Vorteile

Nachwachsende tropische Wälder erreichen nach 20 Jahren fast 80 % der Fruchtbarkeit, Kohlenstoffspeicherung und Baumvielfalt von Urwäldern. Das zeigt eine internationale Studie, an der Florian Oberleitner vom Institut für Ökologie der Universität Innsbruck beteiligt war.