Klima: Ammoniak treibt Wolkenbildung an

Der vermehrte Einsatz von Kunstdünger und Mist aus der Tierhaltung bringen mehr Ammoniak in die Atmosphäre. Während des asiatischen Monsuns wird Ammoniak, das von landwirtschaftlich genutzten Gebieten stammt, verstärkt in die obere Troposphäre transportiert. Dort beschleunigt der Luftschadstoff die Bildung von Partikeln und damit die Entstehung von Wolken. Das zeigen Experimente eines internationalen Forschungsteams am CERN bei Genf, an dem der Ionenphysiker Armin Hansel von der Universität Innsbruck und der Aerosolphysiker Paul Winkler von der Universität Wien beteiligt waren.

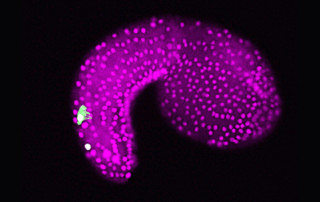

Wichtiger genetischer Ursprung unserer Sinne identifiziert

Forscher*innen haben die Funktion eines Gens entschlüsselt, das essentiell für die Bildung von Nervenstrukturen im Kopf von Wirbeltieren und ihrer Wahrnehmung der Umwelt ist. Dieses Gen spielt auch in den wirbellosen Manteltieren eine ähnliche Rolle, weshalb es wahrscheinlich auf den ausgestorbenen gemeinsamen Vorfahren dieser Tierstämme zurückgeht. An der Studie, die im renommierten Journal Nature publiziert wurde, war auch das Team von Ute Rothbächer am Institut für Zoologie der Universität Innsbruck maßgeblich beteiligt.

Jobs für Studenten – Was man bei geringfügiger Beschäftigung beachten sollte

Als Student ist man ständig knapp bei Kasse. Schließlich addieren sich Miete, Lebenshaltungskosten, Ausgaben für Lehrbücher und Freizeitaktivitäten häufig zu einer beachtlichen Summe. Neben den Vorlesungen an der Universität und dem hohen Lernpensum bleibt allerdings nicht mehr viel Zeit, um Geld zu verdienen. Ein Teilzeit- oder sogar Vollzeitstelle sind demnach zu zeitintensiv, um im straffen Zeitplan der Studierenden unterzukommen. Die Lösung ist die geringfügige Beschäftigung. Doch was versteckt sich hinter dieser Anstellungsart und welche Besonderheiten sind mit einem solchen Arbeitsvertrag verbunden? Wir klären dich auf!

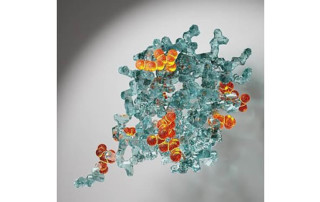

Magnetresonanz macht Unsichtbares sichtbar

Ein Forschertrio unter Beteiligung von Dennis Kurzbach von der Fakultät für Chemie der Universität Wien hat in "Nature Protocols" eine erweiterte NMR (Nuclear Magnetic Resonance)-Methode vorgestellt, die selbst schnelle und komplizierte biomolekulare Prozesse wie etwa die Proteinfaltung "sichtbar" macht.

Staubfänger: Biologische Krusten festigen den Boden in Trockengebieten und spielen eine wichtige Rolle fürs Klima

Wenn sich Bakterien, Pilze, Moose, Flechten und Algen auf trockenem Land miteinander verbinden, dann bilden sie sogenannte biologische Bodenkrusten. Diese bedecken weltweit rund zwölf Prozent, in Trockengebieten etwa ein Drittel der Landoberfläche und festigen den Boden. Je stabiler sie sind, umso weniger Sand kann durch Wind aufgewirbelt werden. Da Staubpartikel in der Atmosphäre Auswirkungen auf das Klima haben, erfüllen Bodenkrusten also in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Funktion. In einer im Wissenschaftsjournal Nature Geoscience erschienenen Publikation liefert Bettina Weber, Biologin an der Universität Graz, gemeinsam mit internationalen KollegInnen erstmals umfassende Zahlen und Fakten zur Bedeutung dieser Verflechtungen der Landoberfläche für den regionalen und weltweiten Staubkreislauf unter aktuellen und zukünftigen Bedingungen.

Arbeitskollege Hund – Auswirkungen von Bürohunden auf Teams und den Arbeitsalltag

Bürohunde senken nachweislich Stress, haben eine kommunikationsfördernde Wirkung und verbessern allgemein das Arbeitsklima. Um diese positiven Auswirkungen zu erreichen, sind allerdings festgelegte Rahmenbedingungen notwendig. Diese untersuchte eine Masterarbeit im Studiengang Human Resource Management und Arbeitsrecht der FH Burgenland.

Wie unser Gehirn die Veränderung von Sprache beeinflusst

Unsere Sprache verändert sich ständig. Wissenschafter*innen der Universität Wien fanden heraus, dass jene Lautmuster, die häufig in unserer Sprache vorkommen, über Jahrhunderte hinweg noch häufiger wurden. Der Grund dafür ist, dass häufige und daher prototypische Lautmuster von unserem Gehirn leichter wahrgenommen und erlernt, und folglich noch häufiger benutzt werden. Die Erkenntnisse ihrer Studie veröffentlichten die Forschenden im Fachjournal Cognitive Linguistics.

Wie sich Oktopusse und Tintenfische vom bisher bekannten Muster der Evolution gelöst haben

Ihre Tarnungsfähigkeit, ihr höchst interaktives Verhalten sind einzigartig im Tierreich – Oktopusse und andere Tintenfische sind komplexe Lebewesen. Die Entschlüsselung der Genome von Kopffüßern spielt eine zentrale Rolle, um diese Tiere besser zu verstehen. Ein Team an Wissenschafter*innen der Universität Wien rund um die Molekularbiolog*innen Oleg Simakov und Hannah Schmidbaur hat zwei multinationale Studien geleitet, um diese Wissenslücke zu schließen und die Geheimnisse der Kopffüßer-Genome aufzudecken. Beide Studien sind jetzt in Nature Communications erschienen.