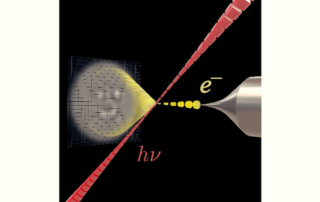

Elektronenoptik aus Licht

Eine neue Technik, die Elektronenmikroskopie und Lasertechnologie kombiniert, ermöglicht die programmierbare Modulation von Elektronenstrahlen. Sie kann zur Optimierung der Elektronenoptik und für die adaptive Elektronenmikroskopie eingesetzt werden, um die Empfindlichkeit zu maximieren und gleichzeitig die durch den Strahl verursachten Schäden zu minimieren. Diese grundlegende und bahnbrechende Technologie wurde nun von Forscher*innen der Universität Wien und der Universität Siegen demonstriert. Die Ergebnisse sind in PRX veröffentlicht.

Wer weniger Schmerz fühlt, ist auch weniger hilfsbereit

Eine verringerte Fähigkeit, Schmerzen am eigenen Leib zu empfinden, führt zu einer verringerten Bereitschaft anderen zu helfen, die Schmerz empfinden. Dieses Ergebnis einer in Psychological Science veröffentlichten Studie von Kognitionspsycholog*innen der Universität Wien um Claus Lamm und Helena Hartmann weist über die individuellen Wirkungen von Schmerzmitteln auf deren soziale Kosten hin.

Kurrent lesen mit Transkribus

Mit Hilfe künstlicher Intelligenz können Computer handgeschriebene Texte entziffern und für alle lesbar machen. Die an der Universität Innsbruck mitentwickelte Transkribus-Plattform macht diese Technologie der Wissenschaft und breiten Öffentlichkeit zugänglich. Eine immer größere Gruppe von Laien nutzt Transkribus zu Erforschung ihrer Familiengeschichte. Anwender*innen aus aller Welt treffen sich am Donnerstag und Freitag in Innsbruck.

Verstärkte psychische Belastung für Großeltern durch Isolation von Enkelkindern während der Pandemie

Großeltern, die während der COVID-19-Pandemie in England aufgehört haben ihre Enkelinder zu betreuen oder das Ausmaß der Betreuung reduziert haben, zeigten eine geringere Lebenszufriedenheit und Lebensqualität laut einer im "Journal of Gerontology: Social Sciences" veröffentlichten Studie. Das Autor*innenteam vom University College London, der Universität Wien und der Universität Florenz lenkt den Fokus auf die psychische Gesundheit und die breit gefächerten Bedürfnisse von älteren Menschen, die unter dem Verlust ihrer familiären und gesellschaftlichen Rolle leiden.

Neuer Therapieansatz beim anaplastisch-großzelligen Lymphom (ALCL)

Das anaplastisch-großzellige Lymphom (ALCL) ist eine aggressive Blutkrebserkrankung, die vor allem Kinder und Jugendliche betrifft, doch auch Erwachsene können daran erkranken. Eine aktuelle internationale Studie unter Leitung von Wissenschafter:innen der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien identifizierte nun mit dem Protein PDGFRβund dem nachgeordneten Signalweg STAT3/5 einen neuen Biomarker und effektiven Therapieansatz. Laut den Forscher:innen verspricht die Hemmung dieser Achse eine Therapie mit deutlich verbesserten Erfolgsaussichten.

Gründen während des Studiums

Wer sein Studium ernst nimmt, ist zeitlich gut ausgelastet. Da scheint es nicht besonders naheliegend, sich nebenher noch mit der Gründung eines eigenen Unternehmens zu beschäftigen oder den Schritt in die Selbständigkeit zu gehen. Auf [...]

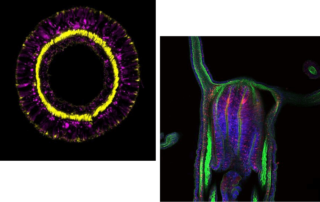

Altbewährt aber für immer jung

Der genetische Fingerabdruck der Seeanemone Nematostella vectensis zeigt, dass die Vertreter dieses evolutionär sehr alten Tierstammes die gleichen Genkaskaden für die Differenzierung von neuronalen Zelltypen benutzen wie komplexere Organismen und lebenslang für das Gleichgewicht aller Zellen im Organismus verantwortlich sind. Diese Ergebnisse veröffentlichen Entwicklungsbiolog*innen um Ulrich Technau von der Universität Wien in "Cell Reports".

Climate history of India: Megadürren in the in the monsoon area

An international team of researchers with the participation of the Innsbruck geologist Christoph Spötl was able to reconstruct the monsoon of the last millennium in northeastern India in detail for the first time using stalactites. Today's wettest region on earth once suffered several megastorms with massive famines. In doing so, the team not only confirms traditional chronicles, but also shows the potentially great dynamics of monsoon systems, the extent of which will be further intensified in the future by anthropogenic climate change.