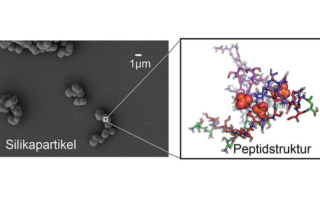

Eine Bauanleitung für neue, von der Natur inspirierte Materialien

Die Natur hat einige der erstaunlichsten Materialien hervorgebracht: von unseren widerstandsfähigen Knochen bis hin zu den extrem harten Silikat-basierten Hüllen der Kieselalgen. Der Wissenschaft gelingt es bisher nur sehr eingeschränkt diese Prozesse nachzustellen, obwohl vollständig biokompatible Materialien für Anwendungen in der Biomedizin oder Energiegewinnung ein großes Potential beinhalten. Ein Team um Dennis Kurzbach und Christian F. W. Becker von der Fakultät für Chemie der Universität Wien hat nun die molekulare Grundlage zur biomimetischen Generierung von verschiedenen Silikamaterialien untersucht. Dabei konnte erstmals festgestellt werden, wie unterschiedliche Anordnung von kleinen Eiweißen (Peptide) als Vorlage für neue Silikastrukturen dienen können. Die Studie erschien im Fachmagazin "Advanced Materials".

Austro-Forschungsteam identifiziert neues Therapieziel für L-CTCL-Hautkrebs

Das leukämische kutane T-Zell-Lymphom (Leukemic cutaneous T-cell lymphoma; L-CTCL) ist eine seltene Art von Krebs mit einem vielfältigen Erscheinungsbild. Eine soeben veröffentlichte Studie der Medizinischen Universitäten Wien und Graz und der Veterinärmedizinischen Universität Wien verknüpfte nun Genomdaten betroffener Patient:innen und pharmakologische Studien. Durch diesen innovativen Forschungsansatz identifizierten die Wissenschafter:innen mit STAT3/5 und PAK-Kinase ein mögliches neues therapeutisches Ziel.

Neues Christian Doppler Labor an der Universität Wien

Am 7. Dezember 2022 eröffnet das neue Christian Doppler Labor für Molekulare Informatik in den Biowissenschaften (CD-Lab MIB). Unter der Leitung von Johannes Kirchmair vom Department für Pharmazeutische Wissenschaften der Universität Wien werden innovative maschinelle Lernverfahren für die moderne Wirkstoffforschung entwickelt. Parallel dazu forschen Wissenschafter*innen an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) an Simulationsmethoden für Molekülstruktur-basierte Verfahren. Somit arbeiten Expert*innen aus der Biologie, Chemie, Pharmazie und den rechnergestützten Wissenschaften interdisziplinär zusammen. Unternehmenspartner von Seiten der Industrie sind Boehringer Ingelheim RCV und die BASF SE. Wichtigster öffentlicher Fördergeber ist das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW).

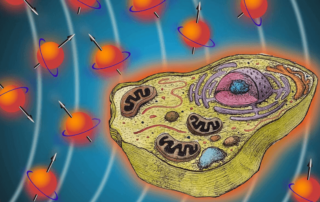

Durch Quantenbiologie zu neuen Therapieansätzen

Forscher*innen der Universität Innsbruck untersuchten die Wirkung von Kernspinresonanz auf Cryptochrom, ein wichtiges Protein der „inneren Uhr“. Zu ihrer Überraschung ließen sich die Ergebnisse der Experimente nur durch quantenmechanische Prinzipien erklären – und könnten ganz neue Therapieansätze ermöglichen.

Die Welt mit Baby-Augen sehen

Während Erwachsene visuelle Eindrücke blitzschnell sortieren, müssen Babys dies erst lernen. Diese Fähigkeit ist wichtig, um sich im Alltag zurecht zu finden. Bisher war unklar, ob die visuelle Wahrnehmung im Gehirn von Babys vor dem Spracherwerb fundamental anders ist als bei Erwachsenen. Forscher*innen der FU Berlin und die Entwicklungspsychologin Stefanie Höhl von der Universität Wien haben die Gehirnaktivitäten von Babys und Erwachsenen beim Betrachten von Bildern verglichen, um herauszufinden, wie Babys die Welt wahrnehmen. Die Studie erscheint aktuell im Fachjournal "Current Biology".

Gute Führung wirkt wie Sex und Schokoeis: Was sich im Kopf motivierter Mitarbeiter:innen abspielt

Wer wünscht sich nicht einen Chef wie Barack Obama? Eine Führungskraft, die das Team mitreißt, Visionen vermittelt und Begeisterung weckt. Warum aber sind Mitarbeiter:innen durch so ein Verhalten motivierter? Wissenschafter:innen der Universität Graz kennen die Antwort: Weil gute Führung dieselben Areale im Gehirn aktiviert, wie es auch Schokoladeneis oder Sex tut, und daher genauso anspornend wirken kann.

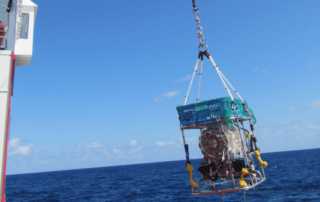

Hoher Wasserdruck hemmt Tiefsee-Mikroorganismen

Ein internationales Team um Gerhard J. Herndl von der Universität Wien hat herausgefunden, dass in der Tiefsee weniger organischer Kohlenstoff verbraucht wird als bisher angenommen. Denn die Tiefsee-Mikroorganismen am Meeresboden bzw. unter 1.000 Meter Tiefe sind einem so hohen Wasserdruck ausgesetzt, dass sie in ihrer Stoffwechselproduktion stark gehemmt sind und daher weniger organisches Material als Nahrung (ver)brauchen als gedacht. Wenn man ihre Aktivität, wie allgemein üblich, an Bord von Forschungsschiffen – unter Oberflächendruckbedingungen – misst, zeigen sie eine bis zu hundertmal höhere Aktivität als unter den Druckbedingungen der Tiefsee, was Forschungsergebnisse bislang verfälscht hat. Die Ergebnisse haben große Auswirkungen auf unser Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs der Tiefsee und der Ozeane allgemein und erscheinen aktuell im renommierten Fachjournal "Nature Geoscience".

Buch-Tipp: Mina Morningham – Das Schulhaus am Ende der Galaxis

Ein altes Schulhaus voller skurriler Bewohner, Portale in andere Welten und die Verantwortung für ein ganzes Universum – das alles erbt die 24-jährige Mina von ihrer bis dato unbekannten Großmutter.