Neue Darmmikrobe produziert stinkendes Giftgas, schützt aber vor Krankheitserregern

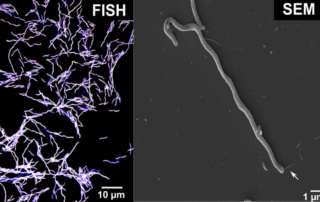

Ein internationales Team von Wissenschafter*innen unter der Leitung des Mikrobiologen Alexander Loy von der Universität Wien hat eine neue Darmmikrobe entdeckt, die sich ausschließlich von Taurin ernährt und das übelriechende Gas Schwefelwasserstoff produziert. Damit liefern die Forscher*innen einen weiteren Baustein im Verständnis jener mikrobiellen Prozesse, die faszinierende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. So auch Taurinivorans muris: Das Bakterium zeigt eine schützende Funktion gegen Klebsiella und Salmonella, zwei wichtige Krankheitserreger. Die Ergebnisse erscheinen aktuell in Nature Communications.

Sermilik-Station: Universität Graz baut ein Haus für Österreichs Polarforschung

Die Universität Graz errichtet mit großzügiger Unterstützung von Dr. Christian Palmers am Standort der Forschungsstation Sermilik in Ostgrönland ein neues Haus, das Platz für 25 Forscher:innen bietet.

Tiefsee: Erdbeben als Motor für Kohlenstoffkreislauf

Im Rahmen einer internationalen Tiefsee-Expedition entnahm ein Forscher:innen-Team unter der Co-Leitung des Innsbrucker Geologen Michael Strasser 2021 im Japangraben die tiefsten je gewonnenen Proben aus dem Meeresboden in mehr als 8000 Meter Wassertiefe. Dabei wurden große Mengen an gelöstem Kohlenstoff und enorme Methan-Speicher im Meeresboden entdeckt, deren Entstehung durch die dortige starke Erdbeben-Aktivität begünstigt wird. Die Einwirkungen der Prozesse in Tiefseegräben auf den globalen Kohlenstoff-Kreislauf wurden bisher kaum erforscht. Die neuesten Erkenntnisse dazu wurden nun in Nature Communications veröffentlicht.

Hauptbibliothek der Universität Wien wird grunderneuert

Die Bundesimmobiliengesellschaft wird die Hauptbibliothek der Universität Wien am Ring sanieren, modernisieren und energetisch auf den neuesten Stand bringen. Ab 2027 werden die Studierenden eine gut strukturierte und einladende Bibliothek mit ausreichend Plätzen und angenehmem Raumklima vorfinden. Die neue Hauptbibliothek wird mehr als doppelt so vielen Benützer*innen Platz bieten.

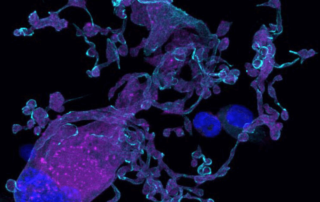

Störungen im Fettstoffwechsel beeinflussen die Produktion von Blutplättchen

Blutplättchen sind im menschlichen Körper für die Blutgerinnung entscheidend und verhindern übermäßige Blutungen. Bei ihrer Produktion kommt Lipiden in ihrer Funktion als "Bausteinen der Zellmembran" eine wichtige Bedeutung zu. In einer aktuellen Studie, veröffentlicht in "Nature Cardiovascular Research", untersuchten der Chemiker Robert Ahrends von der Universität Wien und der Kardiologe Oliver Borst von der Universität Tübingen die komplexe Rolle von Lipiden bei der Bildung lebenswichtiger Blutbestandteile. Sie fanden heraus, dass sich Störungen des Lipidstoffwechsels wie etwa bei Fettleibigkeit direkt auf die Blutplättchen-Produktion aus der Vorläuferzellen (Megakaryozyten) und damit auf Herz und Gefäße allgemein auswirken könnten.

Roboter als Katastrophenhelfer

Anlässlich eines von der FFG unterstützten F&E-Projekts forscht ein Team der FH Technikum Wien an Robotern, die selbstständig Gefahren im Außeneinsatz erkennen sollen.

Mit Biomarkern gegen altersbedingte Krankheiten vorgehen

Innsbrucker Forscher:innen tragen maßgeblich zu einem neuem internationalen Konzept für Alternsforschung bei. Durch eine neue Rahmenstruktur für sogenannte Biomarker lässt sich der biologische Vorgang des Alterns leichter definieren. Dadurch ermöglichen die Forscher:innen auch neue Wege zur Prävention von altersbedingten Krankheiten.

Neue Studie überrascht: Schüler*innen langweilen sich bei Prüfungen

Bei Langeweile denkt man an so manche Situation im Leben – intuitiv jedoch wohl nicht an Prüfungen. Ein internationales Team von Wissenschafter*innen unter der Leitung von Thomas Götz von der Universität Wien hat nun aber genau dieses Phänomen der Prüfungslangeweile erstmals untersucht und fand bemerkenswerte Ergebnisse. Schüler*innen langweilen sich demnach sogar relativ stark bei Prüfungen. Die Studie zeigte auch: Große Langeweile wirkt sich negativ auf Prüfungsergebnisse auf. Die Forschungsergebnisse sind kürzlich in der Fachzeitschrift Journal of Educational Psychology erschienen.