Fünfte SeniorInnenUNI am IMC Krems eröffnet

Die SeniorInnenUNI des IMC Krems geht mit dem Schwerpunkt „Ehrenamt“ in die fünfte Runde. Der viersemestrige Lehrgang ist eine Weiterbildungsinitiative für die Generation 55+, die auch diesmal wieder vom Land NÖ gefördert wird. Die Eröffnung der SeniorInnenUNI fand gemeinsam mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. Ulrike Prommer und Dr.h.c.Mag. Heinz Boyer vom IMC Krems statt.

Universitätsklinikum AKH Wien/MedUni Wien unter den Top 25 Kliniken der Welt

Das Universitätsklinikum AKH Wien und seine gemeinsam mit der MedUni Wien geführten Universitätskliniken haben sich im aktuellen vom US-Nachrichtenmagazin Newsweek und dem Daten-Provider Statista ausgewerteten Ranking der 250 besten Kliniken der Welt um fünf Plätze verbessert und auf Rang 25 platziert. Für das Ranking wurden 2.400 Kliniken aus 30 Ländern bewertet.

Start zur Internet-Anmeldung für die Aufnahmeverfahren zur Vergabe der Studienplätze für Human- und Zahnmedizin am 1. März 2024

Am 1. März 2024 beginnt über die Website www.medizinstudieren.at die Anmeldephase für die Aufnahmeverfahren 2024 für die Studienplätze der Studien Human- und Zahnmedizin an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz (JKU). Es stehen 1.900 Studienplätze zur Verfügung. Die Anmeldefrist für die Aufnahmetests, die am 5. Juli 2024 (ca. 8-17 Uhr) stattfinden, endet am Freitag, dem 29. März 2024.

Neue Exilarte-Sonderausstellung zum Schönberg-Jahr

Zum 150. Geburtstag von Arnold Schönberg richtet das Exilarte-Zentrum der mdw den Fokus auf das „Triangel der Wiener Tradition: Zemlinsky – Schönberg – Hoffmann“.

Lohnabrechnung 4.0: Moderne Ansätze für die Personalverwaltung

Auch in den Personalverwaltungen neigen sich die Zeiten dem Ende zu, in denen die Zettelwirtschaft vorherrschte. Viele große Unternehmen arbeiten mit EDV-gestützten Systemen, um die Lohnabrechnung adäquat umzusetzen. Denn für einige Übertragungen zu externen Dienstleistern wie dem AMS stehen mittlerweile elektronische Optionen zur Verfügung, um Daten auszutauschen. Moderne Ansätze der Personalverwaltung, die Lohnabrechnung 4.0, verfolgen weitere Ziele in der heutigen digitalen Welt. Welche das sind, greift der folgende Beitrag auf. Zudem enthält dieser Wissenswertes zur digitalen Transformation. Stichwort: 4.0.

Wie Kinder mit ihrer Seltenen Erkrankung umgehen lernen

In fast jeder Schulklasse ist ein Kind mit einer der rund 8.000 Seltenen Erkrankungen zu finden. Die Krankheit selbst ist nicht die einzige Last, die die jungen Patient:innen zu tragen haben. Um sie beim Umgang mit ihren psychischen und sozialen Problemen zu unterstützen, wurde an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde von MedUni Wien und AKH Wien ein bislang weltweit einzigartiges Programm gestartet: „Education and Care in RARE“ soll Kindern helfen, ihre Erkrankung besser zu verstehen und ihren Alltag damit so gut wie möglich zu bewältigen. Am 29. Februar ist Tag der Seltenen Erkrankungen.

Globale Erwärmung aktiviert inaktive Bakterien im Boden

Wärmere Böden beherbergen eine größere Vielfalt an aktiven Mikroben: Zu diesem Schluss kommen Forscher*innen des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemforschung (CeMESS) der Universität Wien in einer neuen Studie in Science Advances. Dies ist ein bedeutender Fortschritt im Verständnis, wie der mikrobielle Abbau im Boden den globalen Kohlenstoffkreislauf beeinflusst und mögliche Rückkopplungsmechanismen auf das Klima bedingt. Bislang gingen Wissenschafter*innen davon aus, dass höhere Bodentemperaturen das Wachstum von Mikroorganismen beschleunigen und dadurch die Freisetzung von Kohlenstoff in die Atmosphäre verstärken. Aber: Die Erwärmung fördert vielmehr die Aktivierung von zuvor inaktiven Bakterien.

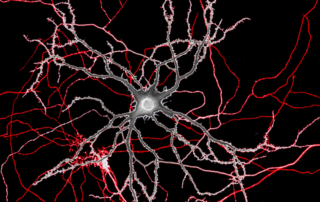

PhD „Mental Health and Neuroscience“ an KL Krems akkreditiert

Erstes Doktoratsstudium an Karl Landsteiner Privatuniversität