Höhlensedimente dokumentieren letzteiszeitliche Klimadynamik

Paul Wilcox, Geologe an der Universität Innsbruck, entdeckte erstmalig landbasierte Belege für Schmelzwasserimpulse während der letzten Eiszeit vor etwa 20.000 Jahren. Das Alter der Höhlensedimente wurde mit Hilfe optischer Datierungsmethoden bestimmt. Die aus den Sedimenten gewonnenen Daten tragen entscheidend dazu bei, die Abfolge der Klimaereignisse, die damals zu einer Erwärmung des Planeten führten, zu rekonstruieren. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht.

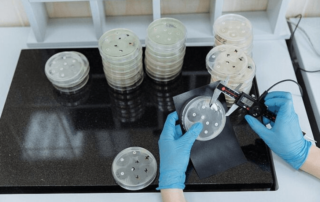

Neue Hoffnung im Kampf gegen Superbakterien: Vielversprechender Antibiotikumkandidat entdeckt

Antibiotikaresistente Infektionen nehmen zu und drohen selbst häufige Krankheiten wieder tödlich zu machen. Ohne neue Antibiotika könnten laut Expert*innen bis 2050 jährlich bis zu 100 Millionen Menschen sterben. Auf der Suche nach neuen Wirkstoffen haben [...]

Geringerer IQ als Risikofaktor für Erkrankungen

Eine aktuelle Studie der Universität Wien zeigt, dass ein geringerer Intelligenzquotient (IQ) im Teenager- und jungen Erwachsenenalter mit einem erhöhten Risiko für spätere körperliche und psychische Erkrankungen verbunden ist. Psycholog*innen der Universität Wien haben Daten zum IQ aus bisherigen Studien mit Gesundheitsdaten verknüpft und liefern damit erstmals eine umfassende Übersicht der bisherigen Forschung zu diesem Thema. Die Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Communications Psychology veröffentlicht.

Ist Musik älter als die Menschheit? – Schimpansen trommeln rhythmisch

Musik zu machen ist grundlegender Bestandteil des Menschseins, aber seit wann gibt es eigentlich Musik? Die Ergebnisse einer aktuellen Studie deuten darauf hin, dass Musizieren bereits älter als die Menschheit sein könnte. Denn: Forscher*innen der Universität Wien, der Universität St. Andrews und der Sapienza Universität Rom konnten nun zeigen, dass auch Schimpansen beim Trommeln einem Rhythmus folgen und einzelne Gruppen sogar unterschiedliche Rhythmen verwenden. Wir Menschen teilen einen entscheidenden Baustein der Musikalität mit Schimpansen: rhythmisches Trommeln. Die Ergebnisse wurden aktuell in der renommierten Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht.

Neues Bücherdepot der Universität Wien in Floridsdorf eröffnet

Nach dem Bauende im Herbst 2024 und der Übersiedelung von 2,7 Millionen Büchern aus dem Hauptgebäude der Universität Wien freuen sich Wissenschaftsministerium, Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und Universität Wien über das neue Bücherdepot. Die offizielle Eröffnung am 7. Mai 2025 fand in Anwesenheit von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, BIG Geschäftsführerin Christine Dornaus und Uni-Wien-Rektor Sebastian Schütze statt. Die nachhaltige Architektur am Standrand entlastet Flächen in der Innenstadt und ist Grundlage für den noch bis 2027 laufenden Umbau der Hauptbibliothek der Universität Wien, während die Literaturversorgung in der Stadtmitte durch 14 Mitarbeitende und zwei Buchtransporte pro Tag sichergestellt ist. Ermöglicht und finanziert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung.

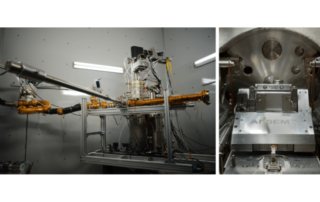

Akkordeoneffekt macht festes Graphen erstmals dehnbar

Graphen ist ein "Wundermaterial": extrem leitfähig und extrem fest, also sehr gut für elektrische und mechanische Anwendungen geeignet. Physiker*innen der Universität Wien um Jani Kotakoski schafften es mit einer weltweit einzigartigen Methode, Graphen erstmals drastisch dehnbarer zu machen – durch Wellung wie bei einem Akkordeon. Das gibt den Weg frei für neue Anwendungsmöglichkeiten, in denen eine gewisse Dehnbarkeit nötig ist (z.B. wearable electronics). In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien publizieren sie den genauen Mechanismus dieses Phänomens im Fachjournal Physical Review Letters.

Universität Wien eröffnet das Bruker Center of Excellence für Metaproteomics

Am 5. Mai eröffnet das neue Bruker Center of Excellence for Metaproteomics an der Universität Wien. Im Mittelpunkt steht die Erforschung des Mikrobioms mittels hochauflösender, proteinbasierter Methoden. Die strategische Partnerschaft des Unternehmens Bruker und der Universität Wien unter der Leitung des Biochemikers David Gómez-Varela vereint damit wissenschaftliche Exzellenz mit modernster Technologie.

Dicke Luft in Kletterhallen: Bedenkliche Chemikalien im Abrieb der Kletterschuhe

Wer Indoor klettert, tut prinzipiell etwas für seine Gesundheit. Doch Kletterschuhe enthalten bedenkliche Chemikalien, die über den Abrieb der Sohlen in die Lunge der Sportler*innen gelangen können. Forschende der Universität Wien und EPFL Lausanne haben in einer aktuellen Studie erstmals nachgewiesen, dass sich in der Luft von Boulderhallen hohe Konzentrationen potenziell gesundheitsgefährdender Chemikalien aus Kletterschuhsohlen befinden, teilweise höhere als an einer stark befahrenen Straße. Die Ergebnisse wurden aktuell im Fachmagazin Environmental Science and Technology Air veröffentlicht.